Sala I: Prehistoria

Antequera fue habitada por el hombre durante el Paleolítico y el Neolítico. La revolución Neolítica trajo consigo numerosos cambios en el estilo de vida de nuestros antepasados, pasando de una cultura nómada a otra sedentaria, donde se crearon viviendas para habitar de manera permanente, desarrollando la agricultura y ganadería. Nos encontramos aquí a los primeros pobladores en la sierra del Torcal durante el VI milenio a.n.e.

El contacto con pueblos procedentes de Oriente Próximo introdujo cambios significativos, mejorando su calidad de vida y activando el desarrollo tecnológico de esta comunidad. El seísmo que tuvo lugar a mediados del IV milenio a.n.e. hizo que se abandonara la sierra del Torcal buscando tierras fértiles y llanas, propiciando la proliferación de asentamientos en la Vega de Antequera. De esta etapa conservamos restos de cerámica almagra característica del neolítico andaluz occidental.

Posteriormente, la utilización de metales supuso una gran transformación en las comunidades del Neolítico final, donde se desarrolló la cultura del Vaso Campaniforme. De esta etapa también destaca la cultura megalítica, primer ejemplo de arquitectura monumental, demostrando que estas sociedades ya tenían un fuerte concepto religioso entorno a los ciclos de la naturaleza. Por encima del aspecto arquitectónico en estas construcciones, como los Dólmenes de Menga y Viera y posteriormente el Tholos del Romeral, el elemento básico reside en las prácticas mortuorias que son inseparables de la expresión religiosa cultural.

Sala II: Epigrafía Romana

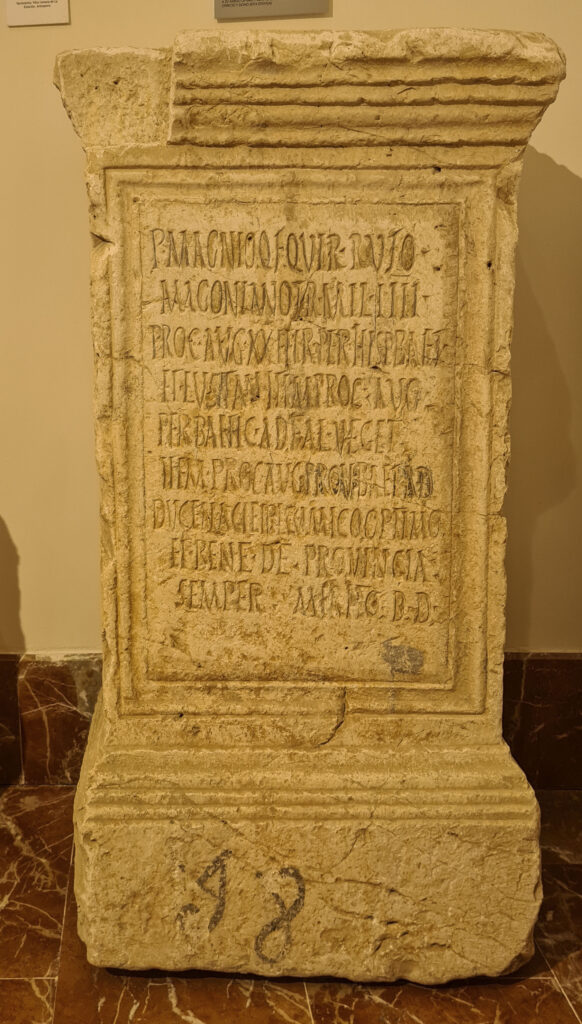

Estos basamentos de piedra con inscripciones epigráficas nos hablan de personalidades y hechos relevantes de la Antequera romana, los cuales albergaban las estatuas a quienes hacían referencia, situándose en el foro de la ciudad o también en estancias privadas. La mayoría de estas piezas provienen de la ciudad romana de Singilia Barba y hacen referencia a personajes pudientes del lugar. Otros en concreto aluden a la familia de los Acilios, cuya principal benefactora fue Acilia Plecusa.

En este espacio también se conserva algún ejemplo de miliario. Este tipo de columna, comúnmente de forma cilíndrica, cumplía la función indicadora en calzadas y vías. Han llegado hasta nosotros gracias a la situación geográfica de municipios como Anticaria o Singilia Barba.

Cabe destacar así un raro ejemplo de pedestal que albergó una estatua de la Loba Capitolina que se ubicaba en el foro de Singilia Barba. Fue como agradecimiento de Marco Cornelio Primigenio al Senado de Singilia por la concesión de un lugar público para colocar la estatua de su hijo fallecido. Se conservan también algunos ejemplares de capiteles de las obras civiles y religiosas de la época.

Sala III. Roma I

Los diferentes objetos de uso cotidiano, que esta sala contiene nos aproximan a la forma de vida y costumbres de la sociedad antikariense, cuya presencia está documentada entre los siglos I y V de nuestra era. Objetos de tocador, amuletos, piezas relacionadas con prácticas médicas son algunos de estos elementos.

Este museo custodia una muestra significativa de mosaicos procedentes de distintos lugares del entorno antequerano, utilizados principalmente para la decoración de muros interiores y suelos de viviendas y lugares relevantes de la ciudad conformados por numerosas teselas vidriadas de diferentes colores. Se tiene constancia que en la Villa romana de la Estación existió uno de los pocos talleres musivarios de Europa dedicados a la elaboración de mosaicos.

La población romana también mostraba gran interés por el culto y ritos funerarios ya fuera por inhumación o por incineración. Muestra de ello es la colección de vidrios como ungüentarios, urnas, copas, etc., y las tumbas y sarcófagos de incineración. Pero es a partir del siglo III cuando termina de implantarse la inhumación como hábito fúnebre. El monumental mausoleo de Acilia Plecusa es la pieza central y más importante de esta sala con ciento setenta y tres sillares de grandes dimensiones. Esta tumba fue concebida para ser panteón familiar, aunque en ella solo apareció el esqueleto de Acilia Plecusa, un importante personaje en la vida social de la ciudad de Singilia Barba.

Por último, la colección de esculturas y piezas realizadas en mármol, procedentes de la Villa romana de la Estación, Caserío Silverio o Singilia Barba, nos muestran una clara visión del esplendor de las ciudades y riqueza de las lujosas villas durante esta época romana. Un ejemplo, el busto de Nero Germánico, príncipe de la familia imperial, o la cabeza de Venus, una de las más bellas de la península.

Sala IV: Roma II. Efebo de Antequera (Siglo I d.C.)

El efebo de Antequera es una de las esculturas de época romana más importantes de la Península Ibérica. Realizado en torno al siglo I de nuestra era, en bronce y siguiendo la técnica de la cera perdida, muestra a un muchacho de corta edad cuyas características estéticas y su gesto de movimiento adelantando su pierna izquierda, ponen en relación a esta magnífica escultura con los maestros griegos clásicos. Sus ojos debieron ser de pasta vítrea, portando en su mano derecha una lampadarium, o lámpara de bronce. Este tipo de esculturas que adornaban los grandes comedores principales de las villas, son un reflejo escultórico de los jóvenes sirvientes que solían atender los banquetes.

Fue hallada de forma casual en el cortijo antequerano de Las Piletas en 1952 y pasó a ser declarado Bien de Interés Cultural en 2004 por su valor histórico y su variación iconográfica con respecto a otros ejemplares encontrados.

Sala V. Tumba romana.

Del interés por los ritos funerarios tenemos una representación en esta sala. Se trata de la tumba 307, un enterramiento múltiple del que se conserva este sarcófago realizado en plomo. En su interior se halló los restos de una adolescente sepultada junto a su hijo, lo que hace pensar que probablemente fallecieron ambos en el parto.

En el interior del sarcófago se halló el ajuar compuesto por varios elementos como los ungüentarios para perfumes y jarras de vino y aceite, o fichas de cerámica pertenecientes al juego de los ladrones y cuentas de pasta vítrea canicas de cristal y una lucerna. Estas piezas de juego son las más completas que han aparecido en la Hispania romana.

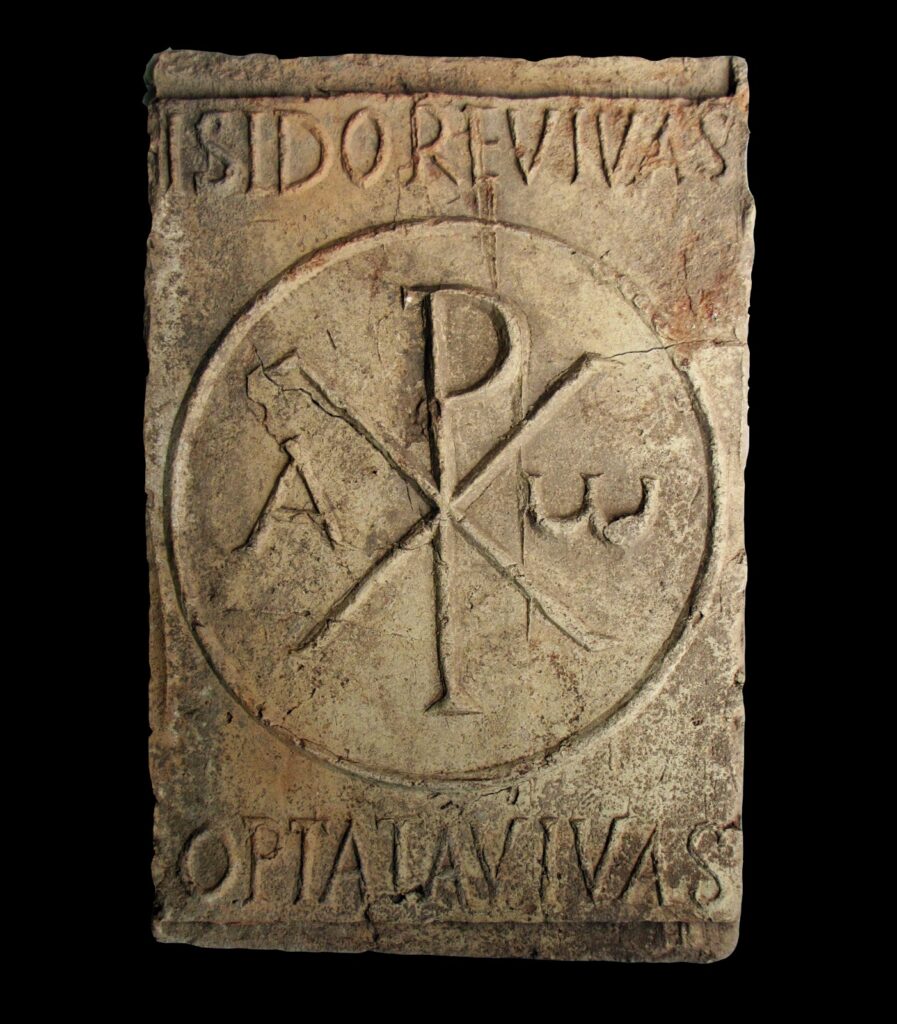

Sala VI. Paleocristiano.

En el siglo III d. C. la población adoptó la religión cristiana, dejando representaciones de carácter religioso como ladrillos paleocristianos decorados con el anagrama de Cristo, llamados Crismón, o las grafías griegas alfa y omega representativas de la comunidad cristiana en estos primeros siglos y que hacen referencia a Jesucristo como principio y final de todas las cosas. Muy interesante es la pequeña escultura en bronce que representa al profeta bíblico Daniel en el foso de los leones, que forma parte de un asa de una lámpara de bronce, o el fragmento que pertenece al frente de la caja de un sarcófago también con la representación del profeta.

Tras la caída del Imperio, los territorios romanizados de Hispania fueron invadidos por pueblos de origen bárbaro: entre ellos destacan los visigodos, que, en cierto modo, heredaron muchas pautas culturales del mundo clásico, tales como el uso del latín, el derecho romano y la religión cristiana. Debido a la escasez de fuentes arqueológicas, el período altomedieval de Antequera es poco conocido. No obstante, se han podido recuperar algunas piezas como el dintel de una iglesia visigoda del siglo VI que sirvió como escalón en la puerta de entrada de la torre del Homenaje de la Alcazaba musulmana.

Sala VII: Andalusi medieval-castellano

La debilidad del reino visigodo hizo que, desde comienzos del siglo VIII, casi toda la Península Ibérica fuera ocupada por un nuevo pueblo: los musulmanes, que al calor de la religión islámica fundada por Mahoma y potenciados por el furor de sus guerreros lograron cruzar el estrecho para asentarse en estas tierras forjando una entidad política y religiosa que durante los siglos siguientes sería conocida como Al Ándalus y bajo cuya influencia florecería una nueva cultura, desarrollándose el arte y el comercio.

En el siglo X y bajo el Califato de Córdoba, se produjo una transformación urbana, consolidándose el primer recinto amurallado, la Alcazaba. Fue durante el periodo Almorávide y Almohade cuando se configuró el recinto de la medina, conocida ya en el siglo XII como Madinat Antaqira. Posteriormente se convirtió en un punto estratégico y fronterizo de contención de tropas castellanas, con el refuerzo de las murallas y torres y la construcción de la barbacana.

En las vitrinas se aprecia piezas características propias de la cultura material del período andalusí antequerano, distinguiendo diversos útiles cotidianos como una cantimplora, jofainas, jarras, tazas, candiles y ataifores. Entre las vitrinas se encuentra situada una curiosa gárgola de arenisca de factura nazarí.

Una vez anexionada Antequera a tierras castellanas en 1410, pasa a ser ciudad fronteriza convirtiéndose en un enclave fundamental, desarrollando un crecimiento social, económico y poblacional importante. De esta etapa conservamos varias piezas que dan fe de ese esplendor, como la Casulla de Santa Eufemia confeccionada con tejido nazarí o la pila bautismal de barro vidriado que perteneció a la desaparecida parroquia del Salvador

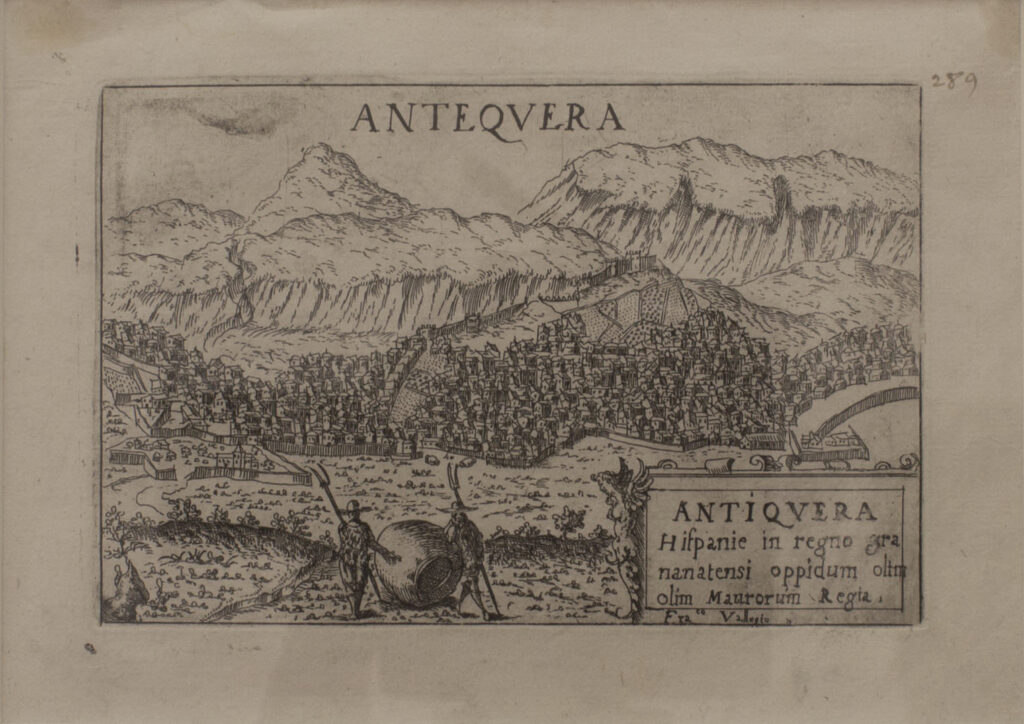

Sala VIII: Grabados

Este espacio está dedicado a grabados de distintas épocas relacionados con la historia y personajes de nuestra ciudad. Esta colección incluye diferentes vistas de Antequera y de algunos enclaves significativos de la ciudad, perteneciendo algunos de ellos a obras impresas destacadas del momento como Civitates Orbis Terrarum de Georg Braun y Franz Hogenberg fechada en el siglo XVI. También observaremos una pequeña muestra de estampaciones realizadas a partir de fotografías o dibujos de viajeros románticos del siglo XIX como por ejemplo Alexandre de Laborde, Louisa Tenison, Lionel Lindsay o Pharamond Blanchard.

De entre los personajes ilustres encontramos a Francisco Romero Robledo, antequerano que llegó a ser ministro durante los reinados de Amadeo I y Alfonso XII, o el general Diego de los Rios que participó en las guerras carlistas.

Sala IX: El San Francisco de Pedro de Mena

Bajo un noble artesonado mudéjar, nos encontramos dos obras de temática franciscana; una, la maravillosa obra del arte barroca perteneciente al escultor granadino Pedro de Mena, la otra un óleo de San Francisco orando del siglo XIX con cierto influjo de Francisco de Zurbarán.

La talla escultórica realizada en madera policromada y fechada en el siglo XVII representa a la momia del santo tal y como el Papa Nicolás V lo encontró en su sepulcro tras su peregrinación a la Basílica Patriarcal de San Francisco. De pie, con la capucha del hábito puesta y mirando al cielo, sus manos enfundadas y mostrando los estigmas de la crucifixión.

Esta obra, como la mayoría de obras de Mena, huye del detalle centrándose en formas puras y fundamentales, pero con un excelente virtuosismo en la elaboración de la textura del hábito que aumenta la apariencia volumétrica. Sin apenas lenguaje corporal, el misticismo de la pieza se centra principalmente en el rostro de San Francisco, elevando la mirada y mostrando una pasión contenida.

Sala X: El Manierismo. Transición al Barroco

Esta sala nos revela la calidad artística que tuvo lugar en esta ciudad entre mediados del siglo XVI y principios del XVII. Este periodo de esplendor cultural, urbano, económico y social nos ha dejado numerosas piezas de gran valor artístico en un estilo manierista y barroco.

Contemplamos así varias de las obras de Antonio Mohedano, un artista, aunque manierista, no deja de ser un auténtico precursor del estilo barroco. La temática mariana aquí representada muestra estilo italianizante y ecléctico centrada en los volúmenes de la figura de la Virgen y en el naturalismo de sus composiciones.

Otras obras a destacar son sin duda el retrato de una dama, de pequeño formato, realizado por Diego Velázquez y que forma parte de la colección Delgado, junto con el óleo de Santa Bárbara pintado por su esclavo, Juan de Pareja.

También Miguel Domínguez Montelaisla nos deja una pequeña muestra de lo que fue su producción en esta ciudad y donde observamos puntos en común con la obra de Antonio Mohedano, tal vez debido a la posibilidad de que hubiera habido una breve relación artística entre ambos.

La sala se completa con una serie de escultura anónimas de Santa Eufemia, patrona de la ciudad, otra de Magdalena penitente que pertenece al escultor Diego de Vega, y una Inmaculada de Lorenzo de Medina fechada en el siglo XVI que destaca por el hábito carmelita que porta la Virgen.

Sala XI: Barroco

Este espacio evidencia todo un corpus de imágenes, tanto escultóricas como pictóricas, de fervor religioso que deja patente la riqueza patrimonial y la continuación de la prosperidad artística surgida en siglos anteriores y cuya máxima expresión tuvo lugar en este siglo XVIII.

Estas obras pertenecientes ya al barroco tardío han llegado hasta nosotros gracias a la proliferación de talleres artísticos en esta ciudad y a la sacralización de la vida cotidiana impregnada del ideario religiosos, muy común durante este periodo artístico. Las obras que aquí se muestran representan tanto a personajes de la vida religiosa antequerana como obras de enorme veneración por esta sociedad, siendo el caso del Señor del Mayor Dolor, representado aquí en una pintura posterior a la obra escultórica de Andrés de Carvajal, enormemente reverenciada en la Iglesia colegial de San Sebastián.

De este escultor es el busto de la Virgen de los Dolores, de madera policromada, el cual dejó una importante muestra de su producción en esta ciudad.

Sala XII: Textiles

Antes de entrar a la sala y como antecedente a lo que se va a poder visitar en ésta, se puede visualizar una bambalina de techo de palio realizada en damasco rojo y oro bordado, del siglo XVIII. Esta bambalina es compañera de la que se encuentra en la entrada de la sala a la izquierda, en este caso realizada en damasco verde y oro bordado, realizada en 1635 siendo considerada una de las más antiguas conservada en Andalucía. Ambas piezas pertenecen a la Cofradía de los Estudiantes de Antequera.

Frente a la primera bambalina de palio, la hornacina exhibe tres trajes del Niño Jesús Dormido que provienen de la iglesia de San Zoilo.

Ya en el interior de la sala admiramos diversos ornamentos litúrgicos, como ternos, dalmáticas o casullas, destacando la Casulla de los Evangelistas y el Terno Negro de Requiem. Junto al Terno negro destaca el traje de campanillero de lujo. En el espacio central se alza el estandarte de la hermandad de la Virgen de la Cabeza, de finales del siglo XVI, bordado en oro y sedas sobre fondo granate.

Al fondo, el pendón de la ciudad de Antequera, concedido por el infante D. Fernando, copia realizada en 1534 del original del siglo XV, donde reconocemos los símbolos de Castilla y León y la jarra de Azucenas en el centro, icono de la Orden de la Terraza, procedente de Nájera, y de la pureza de la Virgen.

Sala XIII: Platería

Esta sala contiene una abundante muestra de lo que ha sido la orfebrería litúrgica en Antequera. Proceden en su mayoría de las numerosas iglesias antequeranas cuyas parroquias y cofradías demandaban la fabricación de objetos eucarísticos y procesionales. Entre esta rica colección encontramos cruces procesionales, sacras, atriles y otros ornamentos sagrados cuya cronología oscila entre el siglo XVI y el XVIII.

Se conserva también piezas realizadas con plata procedente de Nueva España como las bandejas de origen mexicano cuya ornamentación es típica del barroco de dicho país.

Muestra del auge artístico que surgió en Antequera durante el barroco es la proliferación de talleres creando un importante gremio de maestros plateros y orfebres. Destacan los atriles del antequerano José Ruiz que representan el martirio de Santa Eufemia, o la sacra del maestro Félix de Gálvez. Distinguir asimismo el grupo de custodias y portapaces, y la magnífica lámpara aceitera del siglo XVIII, procedente de la Iglesia Colegial de San Sebastián.

Sala XIV: Cámara acorazada

Una auténtica caja fuerte que atesora una valiosísima colección de cálices, joyeles, rosarios y coronas hechas en oro y piedras preciosas, estando muchas de ellas aún en uso y que fueron realizadas por renombrados artesanos.

Durante el barroco las imágenes procesionales eran de gran devoción entre la población y esto hizo que se realizaran donaciones de todo tipo de hermanos y devotos. Prueba de ello son los ajuares que han llegado hasta nosotros de las veneradas imágenes marianas como por ejemplo la Virgen de los Remedios, del Rosario o de la Salud.

A parte de los ajuares de las vírgenes destaca la corona con potencias del patrón de la ciudad, el Señor de la Salud y de las Aguas. Aunque es una pieza actual, destaca por su calidad técnica

Sala XV: Pintura Barroca

Este espacio acoge una impresionante colección de pintura del barroco de temática religiosa propia de esta época artística. Las piezas que aquí se exponen tratan temas como los episodios de la vida de la Virgen, en su mayoría pintadas por el pintor de origen mexicano Juan Correa donde observamos la soltura de su pincelada y un uso del color más libre, propio del barroco de Nueva España.

También podemos admirar obras de Pedro Atanasio Bocanegra, discípulo de Alonso Cano y uno de los pintores granadinos más importantes después de Cano. Observamos algunos rasgos característicos de su maestro por ejemplo en la Virgen con el Niño adorado por los pastorcillos. Sin embargo, su Inmaculada, cuya iconografía se acerca más a la pintura sevillana de la época, con las manos cruzadas sobre el pecho y el manto azul casi flotando en el aire.

Asimismo, Antonio Van de Pere nos deja otra Inmaculada, siendo la pieza central de la sala mostrándonos un delicado dibujo de gran riqueza cromática y cuyas carnaciones nos recuerdan a la obra de Rubens.

Antonio Arellano “el mudo” o Manuel Farfán son otros de los artistas que nos conceden su impronta barroca en esta sala.

Sala XVI y XVII: José María Fernández. Óleo y pastel

José María Fernández Rodríguez (1881-1947) nació en la calle Estepa de Antequera, dentro de una familia acomodada que tenía un negocio de ferretería. Se formó como pintor en Málaga con Joaquín Martínez de la Vega y viajó de joven por diferentes capitales europeas donde fue adquiriendo una extraordinaria cultura artística. Al margen de su faceta como investigador en materias de arte e historia, en las que hizo aportaciones fundamentales para el conocimiento del Patrimonio Histórico de Antequera, su producción pictórica fue muy abundante y de una gran calidad. Destacó como un magnífico dibujante, a lápiz y pastel, si bien también manejó los pinceles con bastante soltura en sus cuadros al óleo.

La amplia colección de sus obras que conserva el museo proceden de la donación que hizo el artista a la ciudad de Antequera en su testamento. Para los títulos hemos seguido los propuestos por Belén Ruiz en sus estudios sobre el autor.

Se inicia el recorrido por su obra con un autorretrato joven y dos retratos de la madre y un dibujo de su padre.

A continuación cuelgan de las paredes una serie de retratos del resto de los miembros de su familia, al óleo, como son Dolores con muñeco chino, Retrato de Rosario con flores, o Pepe con abrigo y sombrero.

Cierta desazón nos produce el doble Retrato de Rosario con abanico sobre fondo caldera o sobre fondo azul, como si en el primero de ellos quisiera representar a la esposa con toda su vitalidad y en el segundo con los efectos de la tuberculosis. En todos ellos Fernández muestra una gran corrección en el dibujo, que ajusta al máximo, y una gama cromática de gran riqueza. Su pincelada suelta y sus fondos inacabados cuando se trata de apuntes del natural para retratos de mayor formato nos hablan de su maestría. La salas se completan con una muestra de las distintas temáticas que llegó a interesar al pintor a lo largo de su vida: temas de historia local la Semana Santa, el urbanismo el interiorismo de edificios, el carnaval, el retrato de personajes o los magníficos estudios académicos de los que se conservan en el museo una importante colección

Sala XVIII: Jesús Martínez Labrador: Escultura y dibujo

Jesús Martínez Labrador (Antequera, 1950) es de esos escultores para los que ningún material guarda secretos. Con cualquiera es capaz de recrear la perfección del cuerpo humano transformado en sinfonía de movimiento, fuerza y brío. Todo ello sin renunciar a un estilo personal e inconfundible que le han convertido en uno de los artistas con más renombre de la provincia. La mayoría de sus esculturas representan figuras y partes del cuerpo, puesto que se vale de la anatomía humana como herramienta para manifestar la espiritualidad. Su obra bebe del neoclasicismo de genios de la escultura como Rodin, aunque impregnada de una sutil modernización que revela una regeneración constante de su propuesta conceptual y de su interés por el mundo. La admiración hacia la cultura la manifiesta el artista en sus siete bustos de poetas de la Generación del 27, a los que rinde homenaje también con la exhibición de algunos fragmentos de sus obras. Escribía el poeta José Antonio Muñoz Rojas que Jesús Martínez Labrador canta música con sus dedos, expresando grito, dolor, miedo o pasmo.

Se reúnen en esta sala parte de la sere de su obra “amigos y poetas”, además de algunos dibujos de familia y otra piezas que muestran la genialidad de este espectacular escultor.

Sala XIX y XX: Cristóbal Toral

Finalizamos la visita al Museo en las Salas XIX y XX, situadas en la tercera planta de la nueva ampliación, dedicadas al pintor Cristóbal Toral. Este artista contemporáneo, nacido en 1940 en Torre-Alhaquirne de manera casual, aunque considerado antequerano ya que incluso fue bautizado en la parroquia de San Pedro de nuestra ciudad, es uno de los más destacados representantes del hiperrealismo mágico entre los pintores españoles. Inició en 1958 sus estudios de dibujo en la Escuela de Artes y Oficios de Antequera, instalada entonces en este palacio de Nájera, pasando al año siguiente a la Escuela de Bellas Artes de Sevilla y, posteriormente, a la de San Fernando de Madrid, obteniendo en 1964 el Premio Nacional Fin de Carrera. Entre 1968 y 1969 consigue dos becas de la fundación Juan March para ampliar sus estudios en España y Nueva York, entrando en contacto en esta última ciudad con el nuevo realismo de los pintores americanos. Su participación en la Bienal de Florencia en dos ocasiones (1973 y 1977), obteniendo medalla de oro, y en la Bienal de Sao Paulo (1975) con el Gran Premio, le dieron a conocer en el ámbito internacional. Ha realizado importantes exposiciones individuales en Madrid, Nueva York, Buenos Aires, México, París, Tokio, etc.

Sobresale el cuadro de gran formato titulado D’apres Las Meninas (1975), una versión personalísima del famoso original velazqueño, en el que se reproduce de manera pormenorizada el salón del viejo Alcázar madrileño pero sustituyendo los personajes de la corte por un gran número de maletas de viaje, algo que será una constante en su pintura.

De su faceta como escultor se exponen dos originales en bronce: Embalajes y La llegada, ambos de pequeño formato pero plenas del simbolismo relacionado con el viajar por la vida, tan presente en toda la producción del artista.

El mundo creativo de Toral, que casi desde un primer momento parte de la realidad como concepción plástica, se hunde en una poética muy personal en la que la presencia de las maletas, las manzanas ingrávidas, la recreación de los clásicos como Velázquez y Goya, la soledad de la mujer o los trampantojos del lienzo roto, nos llevan a la secreta intimidad del pintor; de su mundo y de su concepto del espacio, de la realidad y del color.

Galería Colección Delgado

Esta magnífica colección de pintura depositada en nuestro museo viene a completar la muestra de arte barroco que aquí se conserva, no solo de producción local si no también foránea que llegó hasta nosotros.

Este compendio de obras de la colección Delgado, que destacan por su calidad y estado de conservación, son un breve resumen de lo que es la Historia del Arte europeo en un periodo de tiempo que abarca desde la mitad del siglo XVI hasta el siglo XVIII, y su vez un pequeño extracto de lo que es el gusto por el coleccionismo que tiene su mayor auge con las monarquías europeas.

Entre estas piezas nos encontramos con verdaderos artistas de renombre que actualmente hallaríamos en los libros de arte, como es el caso de Diego Velázquez o Bartolomé Esteban Murillo, dos de los grandes representantes de la escuela sevillana del barroco, junto con Francisco Herrera “el viejo” o Juan Valdés Leal. Alonso Cano también tiene cabida en esta muestra como emisario del barroco granadino.

Asimismo, hay una pequeña representación de artistas franceses como Simon Vouet o Jaques Bellange, o italianos como Carlo Saraceni, Orazio Borgiani o Corrado Gianquinto.

La temática de esta colección abarca desde el retrato, contenidos devotos como escenas de la vida de la Virgen o de Santos, y paisajes como la última incorporación de Antonio del Castillo con pinceladas religiosas.

Contenido de la pestaña

Contenido de la pestaña

Contenido de la pestaña

Contenido de la pestaña

Historia

Historia Edificio

Edificio Salas

Salas